做好“应用”这篇大文章

1月18日,在义乌市江东中学的科学课上,七年级学生正在独立解决教师通过平板电脑发送过来的练习题。

日前,教育部公布首批教育信息化试点优秀单位,我省数量居全国第一。

近年来,我省着力以教育信息化助推教育改革,用资源共享推进教育公平,用新型载体促进选择性学习,用网络空间提升教师能力,用管理信息化优化教育治理,做好了“应用”这篇大文章。

在去年西子湖畔举行的全国教育信息化工作会议上,省教育厅厅长郭华巍表示,浙江将深入实施教育信息化规划,持续推进智慧教育,以更好地支撑和引领教育现代化建设,努力为全国教育改革发展贡献浙江经验、浙江样本。

课堂变活泼了

在浙江大学附属中学,融合智能教学平台、产品和服务的英语学科功能教室,让不少学生重新爱上英语课。只要轻点鼠标,教师就可以根据学生层次布置不同难度的题目,这在传统课堂可望不可及。而实施分层走班教学后,该校学生高考听力满分人数首次超过前两年的总和。校长申屠永庆说,正是因为有了信息化课堂,实现了个性化教育,才能取得这样的成绩。

为促进信息技术与教学深度融合,早在2015年,我省就投入专项经费2000万元启动实施移动学习终端试点项目,为全省31个相对薄弱的县(市、区)小学配备1.2万套移动学习终端和配套数字资源。目前,全省28.59%的中小学校配备了移动学习终端。试点学校利用移动学习终端开展混合式学习、翻转课堂、探究性学习等创新探索,促进了教育均衡和学生个性化发展。

在丽水市莲都区联城小学的“玩转二维码”课堂上,学生们人手一台移动终端,通过拍照等功能收集学校“百草园”中的药草信息、校园文化、学习资料等,了解二维码的生成、使用,并听知晓背后原理。教师叶铃霞说,借助移动终端,学生们动手动脑,实现了个性化学习。教学成绩上去了,生源也开始稳步回流。

在我省,如今再偏僻的村小,也有大课堂。目前,全省99%以上的中小学校实现了千兆到校、百兆到班,62%的中小学校无线网络覆盖主要教学场所,班级多媒体普及率达100%;浙江教育资源公共服务平台汇聚1384门普通高中选修课网络课程、30门义务教育拓展性课程精品网络课程、3.6万余个微课资源,使农村孩子也能通过网络随时随地在线学习名优教师课程。

评价变精准了

期末考试结束后,衢州书院中学会给每名学生一份长达15页的成绩报告单。除了科目得分、总分、班级和年级平均分等柱状图外,还有对学生知识点掌握情况的分析。初二学生江莹说,以前光有考试分数和排名,很刺眼,而现在把重点放到对知识点掌握情况分析和能力评价上,感觉就好多了。

变厚的成绩单,让学生学有所盼,让教师教学更有针对性。该校科学老师叶绍华说,根据分析单,他发现所教班级的学生在“血液循环”知识点上普遍丢分较多。通过向同事取经后,他对教学的薄弱环节及时进行了更正和补救。

2016年1月,浙江普通高中学生综合素质评价系统正式上线,系统从品德表现、学业水平、运动健康、艺术素养、创新实践等5个方面完整记录每一位学生的成长数据,为中小学育人提供正确导向。与此同时,各地各校也创新育人方式,通过数字化网络平台集成学习、测评、管理和研究等功能,助推学生礼仪行为的养成。

根据新课改下学生评价的要求,温州市第二十二中学构建了集学生成长记录、德育寻踪、考勤、请假、日常评分等功能为一体的移动德育平台,实现多终端访问,有效提升学生的德育素养。而点开宁波市奉化区新城实验小学的童雅评价系统,物品是否有序摆放、出操是否做到规范、就餐是否文明等孩子的日常行为规范,都有记录。

教研变多样了

去年年底,第21届全国教育教学信息化大奖赛在北京举行。决赛阶段,来自宁波市鄞州区江东外国语小学的黄吉雁和金华市江滨小学的张倩获得了全国一等奖。在此次获奖的36个教师空间中,我省教师共占14席。

借助于教育信息化,我省中小学教研形式更加多样。目前,全省已建成209个省级名师网络工作室、35个技能大师网络工作室、20个学科协作组和2248个教师特色空间。其中省级名师网络工作室学员已突破13万人,遍及全国27个省区市。

不受场地、人员限制,“名师飞课”直播让浦江县的老师们直呼过瘾。依托县教育资源平台,该县教育局组建了以特级教师、省市县名师、各级教坛新秀等组成的团队参与直播,教育局统筹制定浦江县“名师飞课”总课程表,实现了全县师生每天都能看到或参与名师课堂,城乡师生共享教育优质资源。

与此同时,我省各地各校还积极推进信息技术与学校管理、后勤服务等业务的深度融合,推进教育教学精准管理,提供优质师生服务。通过整合卡卡通系统、智慧书包柜、智能门禁考勤系统和教学业务管理平台,杭州市源清中学的值班教师可以在两分钟内完成走班上课学生的点名工作。不仅如此,学生的上课表现、作业完成情况、考试情况、教师教学资料包等都能记录、保存在平台里。

记者了解到,“十三五”期间,我省还将建设省教育云计算服务中心、省教育大数据应用服务中心和省教育管理创新支持服务平台,形成智慧教育管理服务体系,从而将教育信息化应用进行到底。

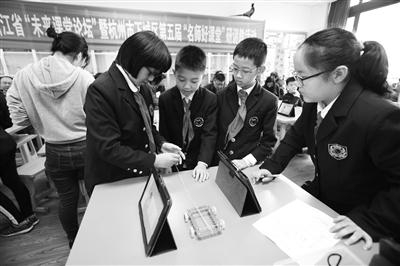

去年11月中旬,浙江省教育科学研究院、浙江省教育技术中心、杭州市下城区教师教育学院在杭州长江实验小学和杭州市胜蓝实验小学举办了“未来课堂”论坛暨全省移动学习终端项目教学观摩活动。

他山之石

周学东(绍兴市柯桥区教育技术中心主任):

智慧教育是一项系统工程,需要打造一支不同部门、不同对象、多层次的协同的专业化团队。为此,柯桥区采用自上而下的推进机制,积极组建懂技术、懂教育的信息化领导队伍,设立“一中心,三队伍”,协同配合以实现智慧教育健康发展。

“一中心”即柯桥区校校都成立教育技术中心,设主任1人,负责学校教育信息化发展的规划、建设、管理、培训及应用。“三队伍”即教育技术应用教研组、教育技术应用研究者联盟和“教学助手”应用共同体。每校成立教育技术应用教研组,组织开展信息技术与学科教学深度融合研究,推动学校管理层与教师之间的协同。教育技术应用研究者联盟每校由5~8人组成,采取平时自主研修、学期定期研讨、年终提交课例三结合的策略,推动了教师发展中心与教师之间的协同。联盟以“教学助手”平台为纽带,把相关学校联合起来,推动教师发展中心与学校之间的协同。

各校还把“一中心,三队伍”与“学科教研组”“名师工作室”相结合,充分发挥名师工作室与学科领衔教师的优势,推进教育技术在学科教学中的深度融合、协作研究。同时,柯桥区还建立了一系列智慧教育创新激励机制,分3年时间完成对全区教师的应用能力考核;每年评比“装备规范管理示范学校”“教育技术应用优秀教研组”“教育技术应用先进学校”等,以机制驱动应用,确保教师积极应用技术优化教学,转变教学方式。

厉先光(东阳市电教馆馆长):

2012年以来,东阳以首批国家教育资源公共服务平台规模化应用试点为契机,以学习网络空间应用为突破点,以教育信息化引领教育现代化,着力推进教育发展依然不够均衡、学生个性化发展的需求亟待进一步满足、如何让3万多外来务工人员子女享受同等优质教育这三个问题的解决,开启智慧教育新时代。

自2013年起,东阳分步分层完成了592名校长、1143名骨干教师、396名技术人员、215名教科研骨干、9000余名教师的教育技术应用能力提升培训。师生们逐渐有了空间的概念,认识到教育云的便捷性、有效性,变规定应用为主动应用,并逐渐形成项目学习个性化、自主学习分层化、网络课堂常态化、网络备课全员化、教学评价精准化等多种应用模式。

随着国家教育云平台规模化应用试点工作的深入推进,网络学习空间的高效应用,学校、师生和家长已经不满足于平台的基础应用,初现融合创新亮点,逐步实现与平安校园、课程改革、办学特色、科研活动、家庭教育等的融合。

通过5年的努力,东阳当初面临的三大难题逐步得到解决。在国家和省教育质量综合监测中,东阳市连续3年居全省前列。近年来,东阳教育信息化呈现出强劲的发展态势,大大推进了教育现代化进程。

谢正勇(瑞安市电化教育与教育装备中心主任助理):

近年来,瑞安以“深化信息技术与教育教学深度融合,促进个性化学习”为总体目标,开展了区域推进智慧课堂教学模式的探索与实践。

一是实施智慧课堂组织保障工程。把2014年定为“瑞安智慧教育年”,成立了以局长为组长的智慧教育工作领导小组,研究制定符合瑞安实际和未来发展趋势的智慧教育发展规划、实施方案。组织成立智慧教育联盟,让联盟学校试点先行,辐射全市中小学校,共同探索智慧课堂。

二是实施智慧课堂环境提升工程。从2015年开始,着力打造智慧教室,基于智慧教室推进智慧课堂教学。2016年,瑞安市被列为省移动学习终端教学项目试点县,探索基于移动学习终端的教与学模式创新。2017年,以推进智慧教室的常规化应用为宗旨,开展智慧课堂教学改革,初步形成“4+4”智慧课堂教学模式。

三是实施智慧课堂应用融合工程。多措并举,通过成立智慧教育学科教研组、教学研讨、随堂课指导、教学评比等活动,精准解决智慧教育中出现的新问题,整体提高了教师综合素质。

四是实施智慧课堂人才培养工程。积极开展校长信息化领导力、学科教师慕课培训等,更新了教师的理念,提升了教师的专业素养和教育信息化管理与服务水平。

截至目前,瑞安共建成162个智慧教室,惠及全市三分之一的学校。今年,将尝试利用BYOD模式建设智慧教室,让更多的师生加入智慧课堂教学。